Chez Cheerz, on est passionné de photo (sans blague ? 🤪) et si vous êtes là, à lire ces lignes, c’est peut-être que vous aussi. Mais derrière les clichés que vous collectionnez avec amour, se cache une longue histoire remplie de surprises.

La photographie regorge d’histoires fascinantes et d’anecdotes surprenantes qui révèlent son importance dans l’histoire de l’art, la culture et la technologie. Installez-vous confortablement, aujourd’hui, on plonge au cœur des mystères de la photo avec 8 faits historiques !

Sommaire

- Pourquoi nos ancêtres ne souriaient pas sur les photos ?

- La photo la plus chère du monde

- Pourquoi avons-nous les yeux rouges avec le flash ?

- Le premier selfie de l’histoire

- Quelle est la photo la plus vue de tous les temps ?

- La première photo en couleur

- Comment a été prise la toute première photo?

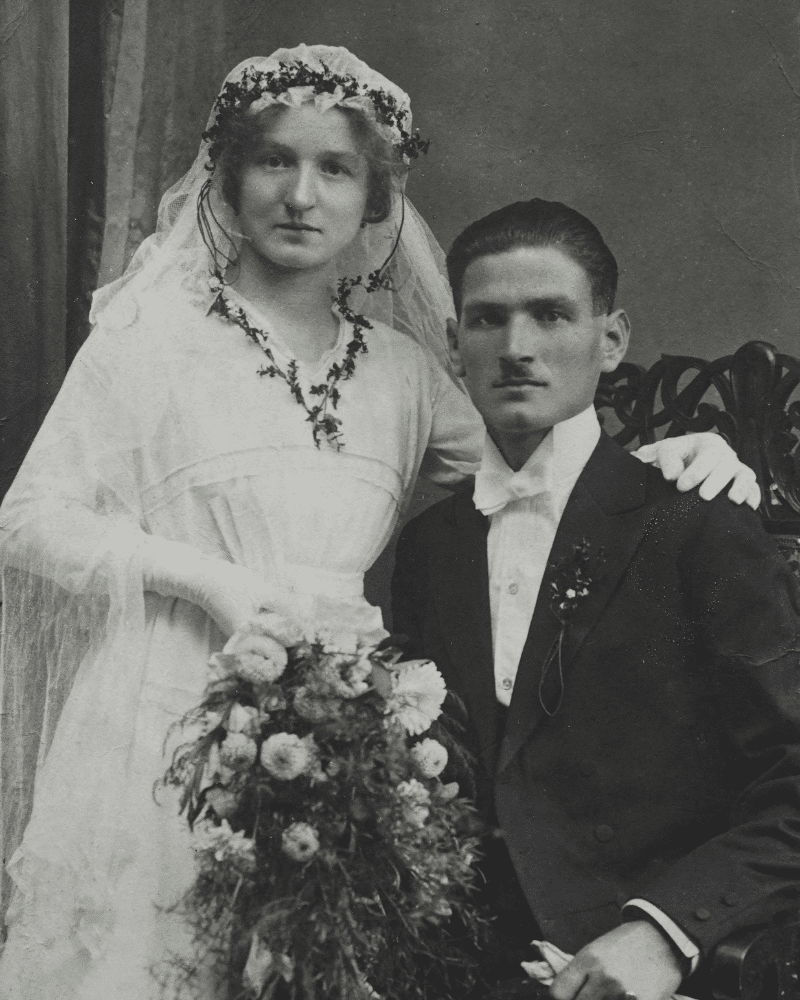

Pourquoi nos ancêtres ne souriaient pas sur les photos ?

Vous avez déjà remarqué ces portraits d’époque où personne ne sourit ? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, les premières photographies nécessitaient un temps de pose très long, de parfois plusieurs minutes. Il était donc difficile de maintenir un sourire naturel durant tout ce temps sans bouger, un visage détendu était plus facile à tenir !

Défi : tenir un sourire plus de deux minutes, sans bouger. Cap ou pas cap ?

Outre le long temps de pose, il faut aussi prendre en compte la culture du sérieux de l’époque. Au XIXe siècle, les portraits photographiques s’inspiraient des portraits peints, où les expressions graves et dignes étaient de mise.

À l’époque victorienne, un sourire était vu comme un manque de sérieux, et les photos étaient souvent considérées comme un reflet de la dignité. Prendre une photo était un événement formel et coûteux, une attitude sérieuse était donc gage de respect envers l’importance du moment.

En gros, nos ancêtres préféraient faire bonne figure plutôt que de sourire à pleines dents !

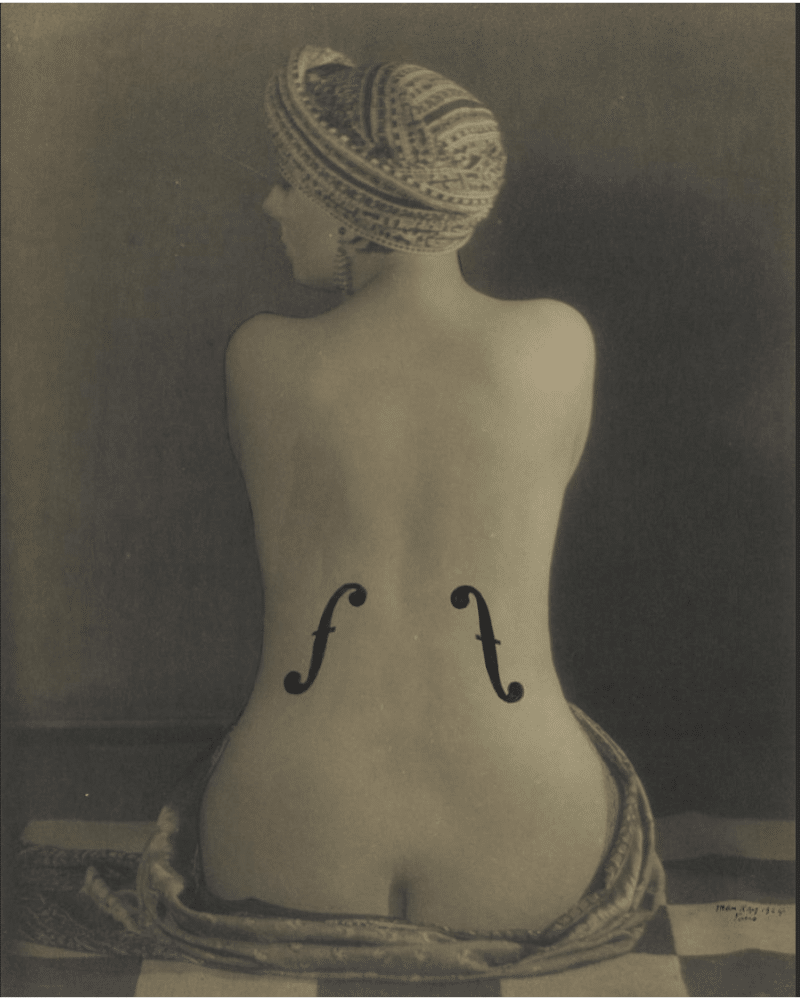

La photo la plus chère du monde

À combien estimez-vous la photographie la plus chère de l’histoire ? 3 millions ? 5 millions ? 8 millions ? C’est plus !

En 2022, Le Violon D’Ingres, de Man Ray, un chef-d’œuvre du mouvement Dada et du surréalisme, a été vendue pour la modique somme de…

✨12,4 millions de dollars ✨

C’est Christie’s, à New York, qui a réalisé cette vente record. Ce prix astronomique s’explique par la combinaison de la rareté de l’œuvre, de sa grande influence dans l’histoire de l’art moderne et de son importance en tant que symbole du surréalisme.

Le cliché montre une femme, Kiki de Montparnasse, nue de dos, avec des marques peintes sur son corps qui rappellent les ouïes d’un violon. Il s’agit d’un hommage au peintre français Jean-Auguste-Dominique Ingres, qui excellait également dans le violon.

Pour ceux qui souhaiteraient voir cette photographie, et qui n’ont pas 12,4 millions de dollars à débourser pour l’accrocher dans leur salon, sachez qu’un tirage de cette photo est exposé au Centre Pompidou, à Paris.

Pourquoi avons-nous les yeux rouges avec le flash ?

Vous vous êtes certainement déjà demandés pourquoi sur certaines photos prises avec le flash, vous aviez les yeux rouges – dommage, c’était la plus réussie. En réalité, l’explication est bien plus scientifique que l’on ne le pense.

Lorsque l’on active le flash, c’est qu’il fait sombre. Et lorsque l’on est dans l’obscurité, notre œil cherche à capturer un maximum de rayon lumineux et donc, notre pupille se dilate. Sauf que le flash est très rapide, trop rapide, et ne laisse pas le temps à notre pupille de s’adapter à la lumière, et donc de se rétracter.

La lumière du flash pénètre donc trop brutalement dans nos yeux et reflète ainsi les vaisseaux sanguins situés à l’arrière de la rétine. En gros, le rouge qui apparait sur la photo est l’image… du fond de l’œil. Résultat : un joli regard de vampire. Heureusement, avec les smartphones modernes et les dispositifs anti-yeux rouges, cet effet est de plus en plus rare !

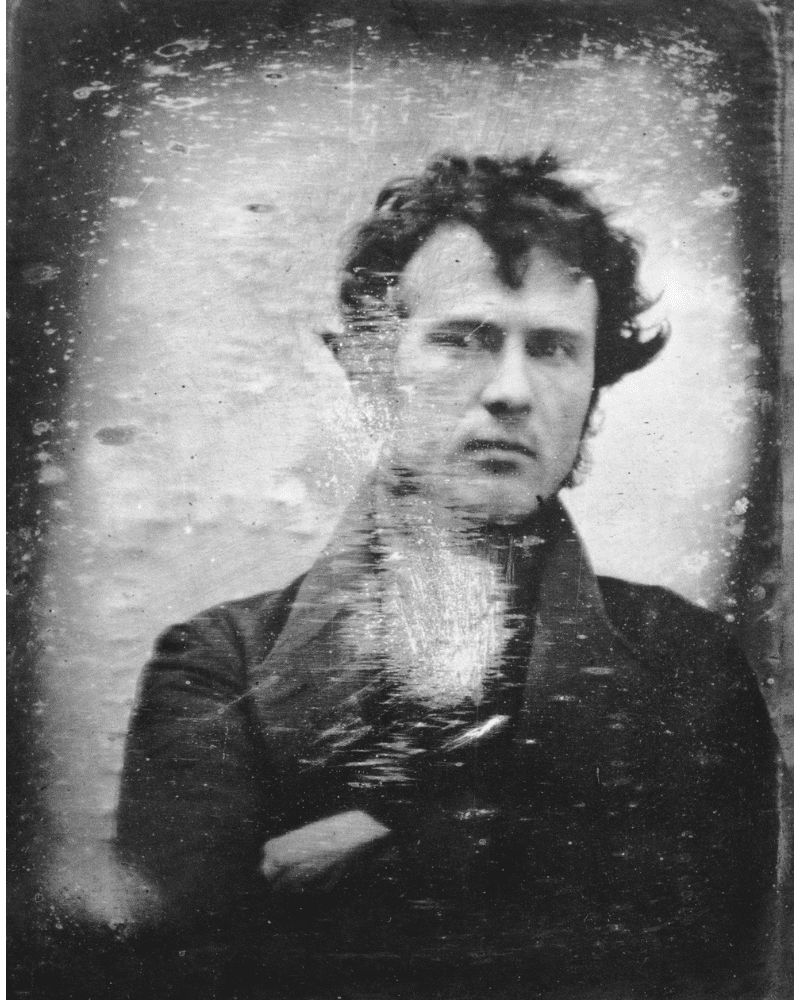

Le premier selfie de l’histoire

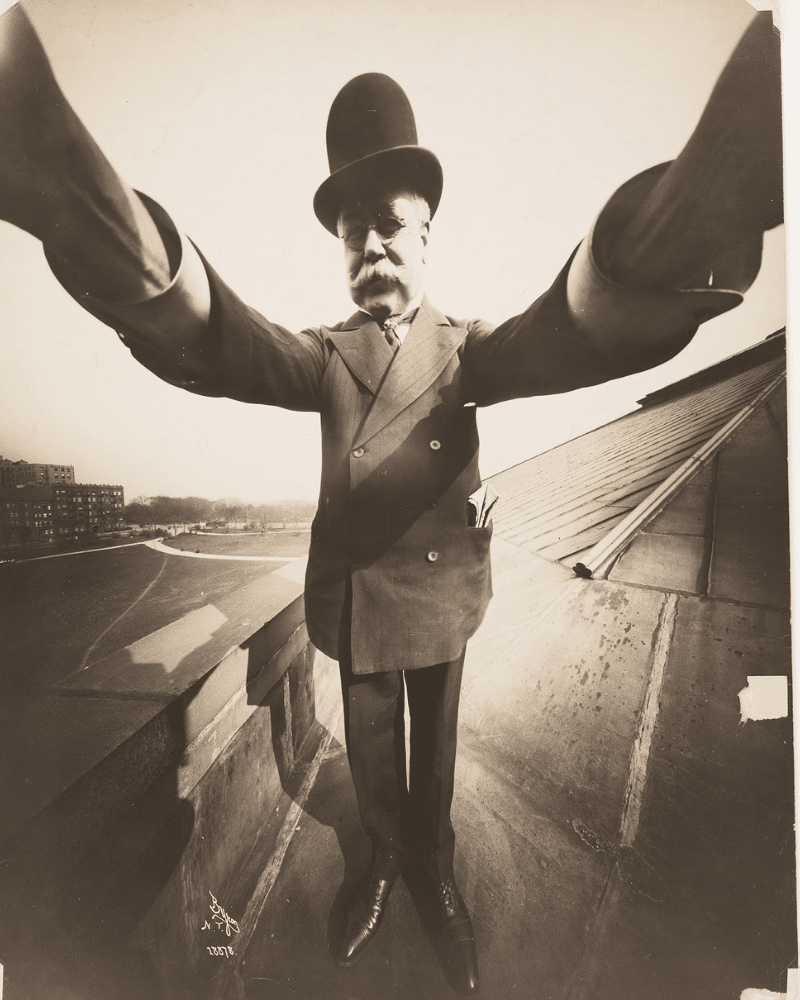

Non, le premier selfie ne date pas d’hier, où bras tendu et langue sur le côté, vous preniez vos meilleurs clichés. Le premier selfie (ou autoportrait) remonte en réalité à 1839, rien que ça.

Il a été pris par Robert Cornelius, un pionnier américain de la photographie, qui à l’époque utilisait une technique appelée daguerréotype, qui nécessitait un temps de pose relativement long.

Pour réaliser cet autoportrait, Cornelius a installé sa caméra à l’extérieur du magasin familial à Philadelphie, a retiré le capuchon de l’objectif, puis s’est précipité pour se tenir devant l’appareil pendant environ une minute avant de replacer le capuchon. Et voilà, le premier selfie était né, avant même l’ère d’Instagram !

Ce qui rend cette photo historique encore plus remarquable, c’est que Cornelius a également écrit au dos de l’image : « The first light picture ever taken » (La première image de lumière jamais prise). C’est donc une double première : le premier selfie, mais aussi l’une des toutes premières photographies humaines.

Et pour ceux qui considèrent qu’un vrai selfie est uniquement bras tendu, le premier selfie rappelant ceux d’aujourd’hui a été pris en 1909 par Joseph Byron Clayton. 11 ans plus tard, en 1920, il reviendra au même endroit pour capturer le premier selfie de groupe de l’histoire !

Quelle est la photo la plus vue de tous les temps ?

Il ne s’agit pas d’un portrait de célébrité, ni une image virale… la photo la plus vue au monde est tout simplement celle du fond d’écran emblématique de Windows XP. Vous savez, la colline verte, le ciel bleu, tout ça, tout ça.

Cette photo s’appelle Bliss (bonheur en anglais) et a été prise par Charles O’Rear en 1996. Alors qu’il faisait la route pour rejoindre sa petite amie près de San Francisco, il est interpellé par la beauté du paysage qui s’offre à lui dans la vallée de Napa. Il décide alors de s’arrêter et de capturer ce moment.

Quelques années après avoir importé sa photo sur la banque d’images en ligne Corbis, lancée par Bill Gates, Charles reçoit un appel l’informant que Microsoft souhaite acheter sa photo. Et c’est Charles, lui-même, qui a dû apporter sa photo en main propre, car les services de livraison, en apprenant la valeur du colis, ont refusé de l’envoyer, comme elle dépassait les couvertures de l’assurance.

C’est ainsi que Bliss est devenue la photo la plus vue au monde, apparaissant sur des centaines de millions d’écrans d’ordinateur.

PS : Contrairement à ce que beaucoup pensent, Bliss n’a jamais été retouchée numériquement ! Et c’est justement ce contraste parfait entre la colline verdoyante et le ciel bleu qui a fait s’arrêter Charles ce jour-là.

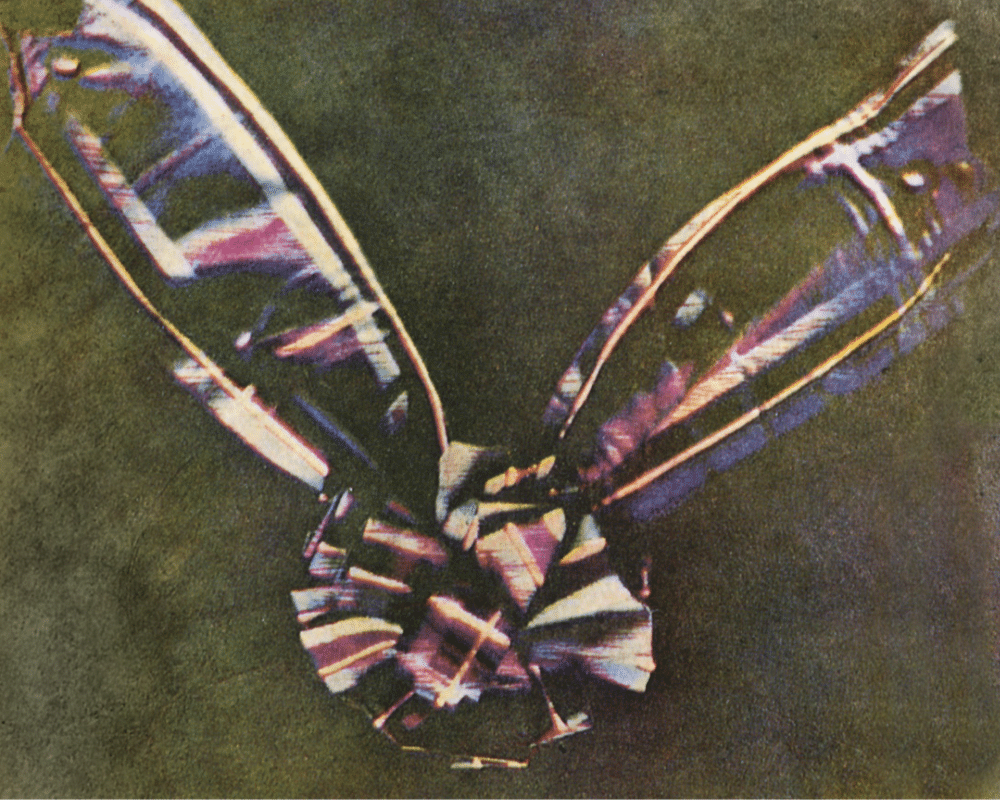

La première photo en couleur

Si c’est en 1967 que les chaînes françaises sont passées du noir et blanc à la couleur, pour la photo, c’est bien plus tôt !

En 1861, Thomas Sutton capture la première photo en couleur sous la supervision du physicien écossais James Clerk Maxwell. Ce dernier, connu pour ses travaux révolutionnaires en physique, notamment sur l’électromagnétisme, a également marqué l’histoire de la photographie.

Maxwell est l’un des premiers à comprendre que la couleur pouvait être créée à partir de trois couleurs primaires : le rouge, le bleu et le vert (le principe du trichromatisme). Maxwell a donc fait appel au photographe Thomas Sutton, inventeur de l’appareil photo reflex, pour prendre cette photo historique.

C’est lors d’une conférence de Maxwell à Londres que Sutton a ainsi photographié la première photo en couleur de l’histoire “The Tartan Ribbon” : un ruban de tartan écossais. Pour ce faire, le photographe a pris trois clichés du ruban, chacun avec un filtre rouge, bleu et vert. Il a ensuite projeté les trois images ensemble à travers des filtres correspondants, afin de reconstituer le ruban en couleur. Impressionnant n’est-ce pas ?

Comment a été prise la toute première photo ?

C’est la dernière info de cet article, et pourtant, c’est par là que tout a commencé. La première photographie au monde, a été prise en 1827 et on peut être fier puisqu’elle est française 🇫🇷

Cette photo, nommée Le point de vue du Gras, a été capturée par Joseph Nicéphore Niépce depuis sa chambre. Cet ingénieur français est connu comme l’inventeur de la photographie. Il utilisait un procédé qu’il appelait héliographie, basé sur la lumière solaire.

Pour réaliser cette première photo, Niépce a enduit une plaque d’étain de bitume de Judée (un dérivé de pétrole) qui se durcissait en fonction de l’exposition à la lumière. Il plaça ensuite cette plaque dans une boîte équipée d’une lentille (une sorte d’appareil photo primitif) et l’exposa pendant environ 8 heures à la lumière du soleil. Cette longue exposition a permis à la lumière d’imprimer sur la plaque d’étain une image floue, mais reconnaissable, des bâtiments environnants et du paysage.

Bien que rudimentaire, cette première photo a marqué le début d’une révolution dans la manière de capturer et conserver les images. Aujourd’hui, la plaque originale de cette première photographie est conservée au Harry Ransom Center à l’Université du Texas, où elle est protégée et exposée comme une pièce historique majeure de l’histoire de la photographie !

Crédits photos :

- Suzie Hazelwood – Pexels

- Georges Meguerditchian – Centre Pompidou, MNAM-CC

- Wikipédia

- Wikimedia Commons

- Tom Byron pour Artnet

- Wikipédia

- Wikipédia